Relecture d'imagerie médicale

Qu'est-ce qu'une IRM cérébrale anormale ?Par Pascaline Olivier le 24/03/2025

La panniculite mésentérique est une inflammation du mésentère, c’est-à-dire du tissu membraneux enveloppant l’intestin grêle. Il contient notamment des vaisseaux, des ganglions et des nerfs. La panniculite mésentérique est une maladie rare dont la physiopathologie est encore mal connue. Toutefois, trois étapes peuvent être distinguées : tout d’abord la modification du tissu graisseux, puis la diffusion de l’inflammation à une grande partie du mésentère et finalement une rétraction du tissu avec un aspect scléreux du tissu.

Cette maladie est le plus souvent bénigne. Il existe cependant une association significative avec d’autres pathologies dans certains cas. Ces maladies associées doivent ainsi être recherchées systématiquement lors du bilan de panniculite mésentérique. Il existe quelques rares cas de complications de la panniculite mésentérique.

Les traumatismes abdominaux, l’obésité, l’antécédent de chirurgie abdominale et les pathologies inflammatoires, auto-immunes ou les maladies infectieuses digestives seraient des facteurs de risque de panniculite mésentérique. Dans un tiers des cas, des maladies de type cancer, déjà connues ou découvertes lors du bilan sont retrouvées sans qu’aucune étude cas/témoin ne le confirme formellement.

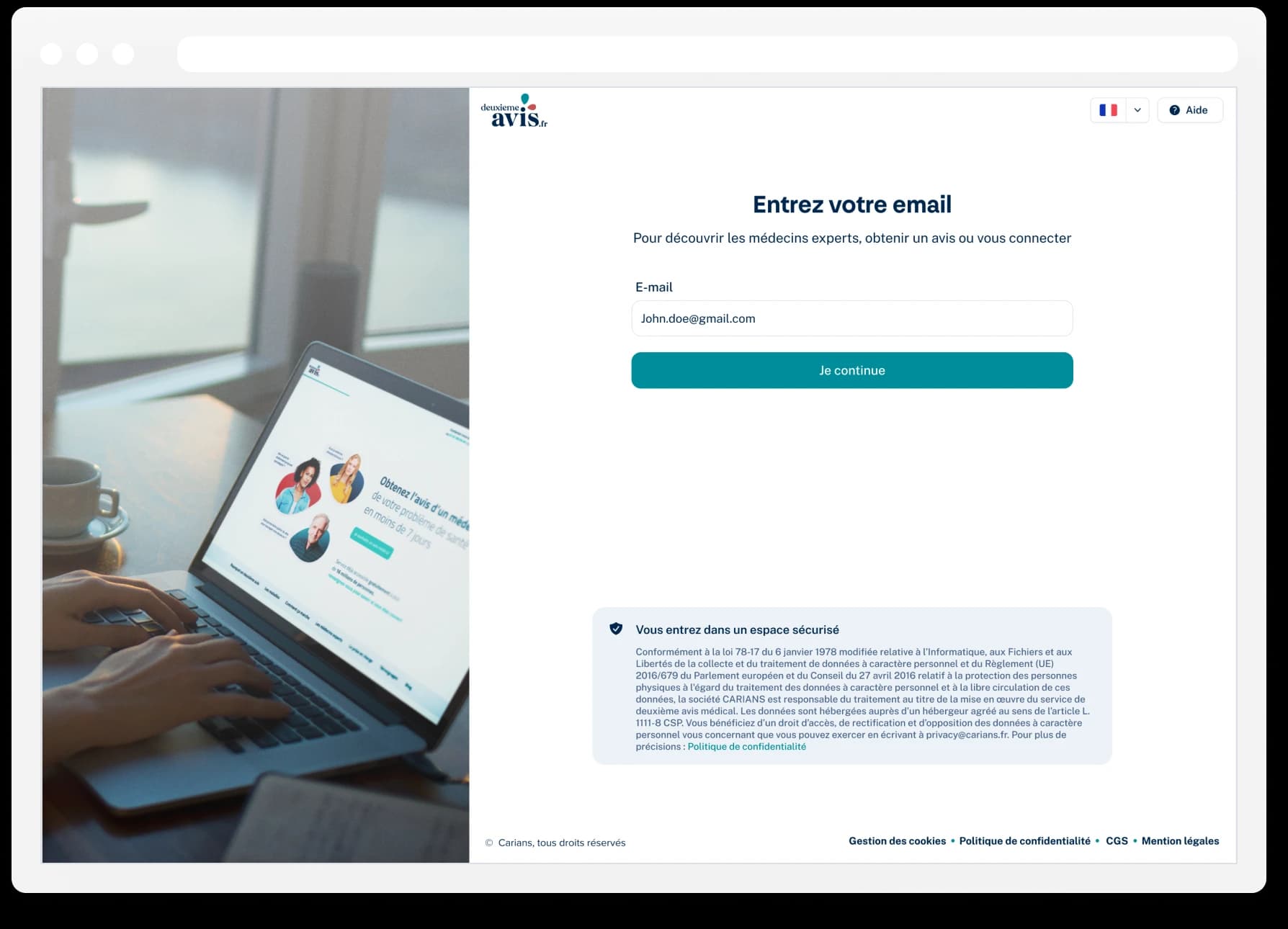

La panniculite mésentérique pouvant être associée à d’autres pathologies bénignes voire malignes de l’abdomen, il est important d’éliminer ces atteintes. Un avis spécialisé est donc important pour adapter le bilan secondaire. La qualité de la lecture de l’examen initial est primordial et justifie un deuxième avis par un médecin spécialisé.

D’autres maladies pouvant présenter des images scannographiques similaires, il est important qu’un radiologue spécialiste confirme le diagnostic.

Qui consulter pour un deuxième avis ?

La panniculite mésentérique se manifeste de différentes manières selon le stade de l’atteinte et selon le patient. Près de la moitié des patients sont asymptomatiques et la découverte de l’atteinte a alors lieu de manière fortuite lors d’un examen d’imagerie. Les patients symptomatiques présentent principalement des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et des diarrhées. Une masse abdominale souple peut être palpable.

Dans de très rares cas, un syndrome occlusif peut être identifié. Dans ce cas, il est lié à un épaississement du pédicule adipeux du mésentère qui s'épaissit et se rétracte entraîne une sclérose rétractile. L’épaississement du mésentère entraîne des douleurs abdominales intenses et intermittentes ou à un stade moins sévère des troubles du transit.

Le diagnostic de la panniculite mésentérique est radiologique et pourra être posé sur les images d’un scanner abdominal. Un bilan devra alors être réalisé, adapté selon les risques du patient, pour éliminer une autre atteinte simultanée, bénigne ou maligne. Selon les études récentes, la panniculite mésentérique serait associée dans une proportion significative à un processus tumoral (dont le lymphome, le cancer colorectal, le mélanome ou le cancer pulmonaire).

En cas de signes radiologiques d’atteinte ganglionnaire, une biopsie pourra être réalisée pour confirmer l’atteinte et affirmer l’atteinte néoplasique.

Dans la majorité des cas, le scanner initial identifie une atteinte diffuse de l’ensemble du mésentère sans critère de gravité au scanner, c'est-à-dire, des ganglions visibles mais ne présentant pas de caractère en faveur d’un lymphome ou d’une néoplasie. Dans ce cas, une surveillance à 6 mois avec un nouveau scanner est recommandée.

La panniculite mésentérique est dans la majorité des cas une maladie bénigne. Elle est souvent spontanément résolutive. Le traitement consiste à confirmer la bénignité de la panniculite en réalisant un bilan à 6 mois avec une nouvelle imagerie afin de confirmer l’absence d’aggravation de la panniculite. Le traitement est indiqué uniquement dans les formes symptomatiques et celui-ci ne fait pas consensus parmi les experts. Il est évident qu’il est nécessaire d’envisager le traitement de la maladie associée si une atteinte de type lymphome ou néoplasie est identifiée.

La prise en charge médicale peut consister en l’utilisation de corticoïdes (sur une courte période), d’anti-inflammatoires ou d’immunosuppresseurs. Le traitement est donc discuté selon les symptômes et le retentissement de la maladie sur l’état général du patient mais son indication reste controversée. Devant des douleurs abdominales, le traitement antalgiques de palier 1 ou 2 est recommandé. Dans de très rares cas, un traitement de palier 3 (morphinique) peut être envisagé.

La chirurgie est indiquée en urgence en cas de complications digestives telles que l’occlusion intestinale ou de complications vasculaires. Elle consiste en une libération des anses intestinales en privilégiant la conservation intestinale. La surveillance est par la suite adaptée au risque de processus néoplasique de chaque patient.

Ajoutée le 04/04/2023

Gastro-entérologue

Hôpital Cochin (APHP)

Relecture d'imagerie médicale

Qu'est-ce qu'une IRM cérébrale anormale ?Par Pascaline Olivier le 24/03/2025

Orientation, information, accompagnement

Maladies chroniques : êtes-vous concerné ?Par Marion Berthon le 07/12/2020